|

|

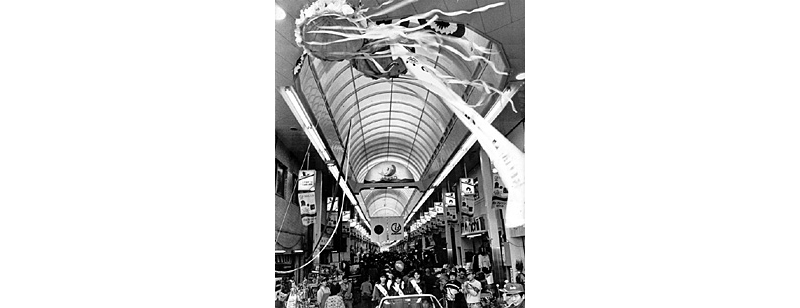

魚の棚商店街の場所で商売が始まったのは約400年前のことです。初代城主・小笠原忠真(忠政)が信濃(長野県)から明石へ移封されたのが元和3年(1617年)、その翌年から明石城築城を開始し、城下町の線引きを担当したのが宮本武蔵と伝えられています。町の東部を商人と職人の地区、中央部を東魚町、西魚町など商業と港湾の地区、西部は樽屋町、材木町とその海岸部には回船業者や船大工などと漁民が住む地区という風に、整然と町割りがされました。その東魚町、西魚町にあたるのが現在の魚の棚商店街の原型です。城に近い一等地に魚町が置かれていたことから、当時より明石では魚が重視されていたことがわかります。

「魚の棚」の名称は魚商人が大きな板を軒先にずらりと並べ、鮮度を保つために並べた魚に水を流していた様子からきています。江戸時代、沿岸沿いの城下町にはどこでも「魚の棚」という通称をもつ町があったようですが、今も名の残る「魚の棚」と言えば、全国的にも知られる明石の魚の棚商店街です。地元では昔から「うおんたな」と発音します。

|

|

|

|